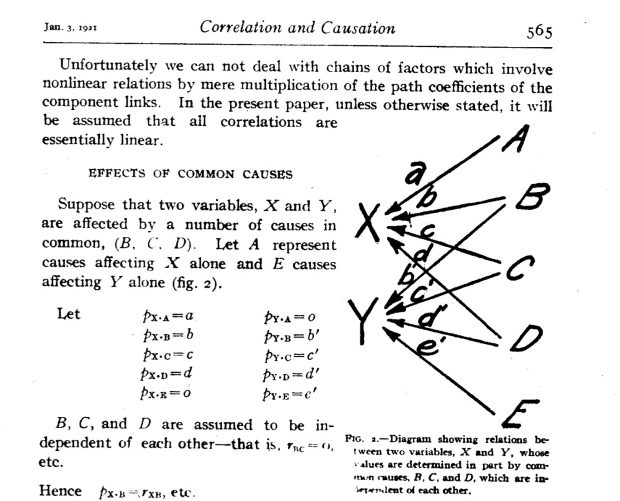

I am following up some references Rudi Balling showed in his talk yesterday. Sure, correlation is not causation,

but I fear that with all that systems biology we already ended in the scientific nirwana than generating any useful hypothesis.

I am following up some references Rudi Balling showed in his talk yesterday. Sure, correlation is not causation,

but I fear that with all that systems biology we already ended in the scientific nirwana than generating any useful hypothesis.

While it is easy to find this English book online, it is much more difficult to find the original source. At least a MPG document says

[1921b] Manic-depressive insanity and paranoia. Translated by R. Mary Barclay from the Eighth Ger- man Edition of the „Text-Book of Psychiatry“, vol. iii, part ii, section on the Endogenous Dementias. Edited by George M. Robertson. E. & S. Livingstone, Edinburgh 1921, Chicago Medical Book Company, Chicago 1921 [Übersetzung von Kapitel XI „Das manisch-depressive Irresein“ aus 1913a und von Kapitel XIV „Die Verrücktheit (Paranoia)“ aus 1915a in eng- lischer Sprache].

1913a refers tp “Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Achte, vollständig umgearbeitete Auflage. III. Band. Klinische Psychiatrie. II. Teil. Barth Verlag, Leipzig 1913”. Well, this one is also online.

best seen at the recurrent vaccination debate.

Or the German version.

Or the Twitter version.

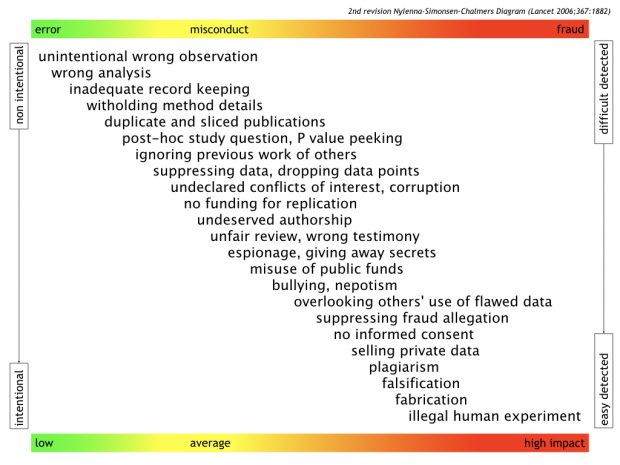

Figure 3. Admission rates of Questionable Research Practices (QRP) in self- and non-self-reports.

N indicates the number of survey questions. Boxplots show median and interquartiles.

Reference https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005738.g003

Correct answer: at least 20%

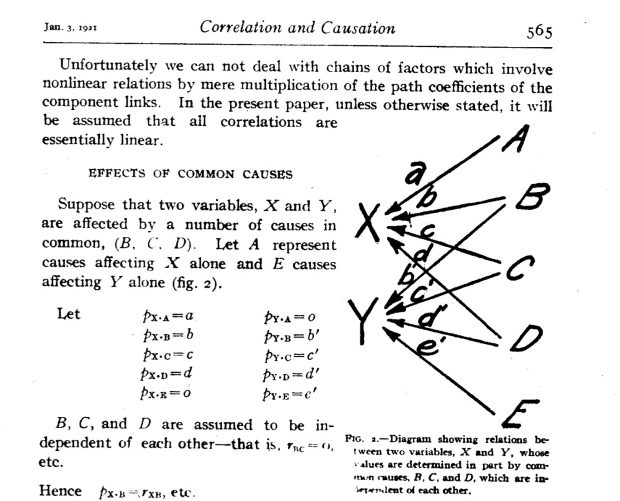

For my upcoming talk next month in Milano I have updated my 2006 diagram  schema, including the following items

schema, including the following items

technologyreview.com writes

Now Mitalipov is believed to have broken new ground both in the number of embryos experimented upon and by demonstrating that it is possible to safely and efficiently correct defective genes that cause inherited diseases.

Although none of the embryos were allowed to develop for more than a few days—and there was never any intention of implanting them into a womb—the experiments are a milestone on what may prove to be an inevitable journey toward the birth of the first genetically modified humans. […] Reached by Skype, Mitalipov declined to comment on the results, which he said are pending publication. But other scientists confirmed the editing of embryos using CRISPR. “So far as I know this will be the first study reported in the U.S.”

For a few moments of fame, scientists take every risk, even “mass destruction and proliferation”.

It reminds me to the first gene therapy trial by French Anderson who was later stripped of tenure, fired from his faculty position and barred from the campus of his university.

A benefit of the recent political development are interesting articles that would not have surfaced otherwise. Here is one explaining personal and institutional power

Personal and positional power are not mutually exclusive. You can have personal power without being in a position of power and you can be in a position of power but not have personal power, but you can also have both.

You might be tempted to think that this is a Venn situation here with the sweet spot of power being the conjunction of positional and personal power, but it’s more nuanced than that. Positional power can be a crutch. It can keep someone from effectively developing personal power…

As soon as someone surrenders to the temptation to use malignant power they are exposing their lack of personal power. As they continue to resort to malignant power, it becomes increasingly obvious that they possess no personal power. This eventually spins out of control.

Like positional power, malignant power is also removable. You can’t do that with personal power because it is inherent to the individual. Generally speaking, once someone has experience or knowledge, it’s not going anywhere (barring some sort ailment or accident). So people with positional and malignant power will always feel threatened by personal power.

Another must read is theatlantic.com/magazine/archive/2017/03/how-to-build-an-autocracy/513872/

Nobody’s repealed the First Amendment, of course, and Americans remain as free to speak their minds as ever—provided they can stomach seeing their timelines fill up with obscene abuse and angry threats from the pro-Trump troll armies that police Facebook and Twitter. Rather than deal with digital thugs, young people increasingly drift to less political media like Snapchat and Instagram.

Trump-critical media do continue to find elite audiences. Their investigations still win Pulitzer Prizes; their reporters accept invitations to anxious conferences about corruption, digital-journalism standards, the end of nato, and the rise of populist authoritarianism. Yet somehow all of this earnest effort feels less and less relevant to American politics. President Trump communicates with the people directly via his Twitter account, ushering his supporters toward favorable information at Fox News or Breitbart.

Elsevier continues to dictate the rules. Here is their current scheme of responsible sharing. You probably need a lawyer to understand it.

27-Oct-17

Even more scientists are leaving Elsevier

Letzte Woche fiel mir ein 7 Jahre alter BMJ Weihnachtsartikel in die Hand über ein Phänomenon, das die Engländer Denialism nennen

Espousing unproved myths and legends is widespread during the festive season, but some groups hold views contrary to the available evidence throughout the year. This phenomenon, known as denialism, is becoming more elaborate and widespread, and poses a danger to public health, say Martin McKee and Pascal Diethelm

Und Mermaids Tale, eloquent wie immer, schreibt zum Jahreswechsel über “post truth science”

This year was one that shook normal politics to its core. Our belief in free and fair elections, in the idea that politicians strive to tell the truth and are ashamed to be caught lying, in real news vs fake, in the importance of tradition and precedent, indeed in the importance of science in shaping our world, have all been challenged. This has served to remind us that we can’t take progress, world view, or even truth and the importance of truth themselves for granted. The world is changing, like it or not. And, as scientists who assume that truth actually exists and whose lives are devoted to searching for it, the changes are not in familiar directions.

Wissenschaft wird immer schwieriger: mit universitärem Massenbetrieb und sinkender Ausbildungsqualität, Über-und Unterförderung von Forschung, mangelnder Kontrolle des Outputs wo Peer Review nicht mehr funktioniert.

Nach dieser Erosion wundert nicht, dass postfaktisch im Dezember zum Wort des Jahres 2016 erklärt wurde obwohl es doch eigentlich das Unwort des Jahres ist

Im Endeffekt geht es dem Journalismus nicht anders, der wie Wissenschaft auf Analyse von Fakten beruht. Klaus Brinkbäumer schreibt im Leitartikel des Spiegels über Augsteins Auftrag an die Zukunft des Journalismus (im gedruckten Heft 1/2017:12):

Donald Trump gewinnt die Wahl trotz allen, denn er hat 18 Millionen Follower auf Twitter und 17 Millionen auf Facebook. Dort erzeugt Trump seine eigene Wirklichkeit, und unterstellt denen, die ihn seiner Lügen überführen, dass sie Lügner seien. Er ist Vorbild für viele. Längst nennen Lügner eine Presse, die Wahrheiten sucht, “Lügenpresse”. Die Türkei lässt Journalisten verhaften. Und die Verfasser von Fake News, Falschmeldungen, bezeichnen Nachrichten, die ihnen nicht passen, exakt so: “Fake News!”. Postfaktisch wird die Gegenwart genannt, da für viele Menschen Lügen so unterhaltsam und bald so wahr sind wie die Wahrheit. Wenn Algorithmen zu Chefredakteuren werden, werden Mensch die rassistische Texte lesen wollen, mit rassistischen Texten beliefert. So wird die Welt endlich logisch…

Brinkbäumer fährt fort mit einem Plato Zitat, obwohl zu Platos Zeiten Lüge und Irrtum noch nicht getrennt war. Heute allerdings kennen wir den Unterschied, Lügen bleiben Lügen, auch wenn sie als postfaktische Sprüche daher kommen. Für Brinkhäuser steht hier alles auf dem Spiel, von der Pressefreiheit, bis zur Demokratie des Westens. Auch die Zukunft von Wissenschaft.

28.10.2025

Wissenschaftsjournalismus in der SZ ist zuweilen nur schwer zu ertragen. Legendär immer noch Werner Bartens mit “Kuhdreck als Impfstoff“. Sabine Buchwald macht PR für dubiose Studien “Kann Milch vor Allergien schützen?” und Martin Urban hat ein Problem mit der Religion “Ach Gott, die Kirche“.

Zuerstmal Entwarnung: die “Filterblase” ist keine Erfindung von Facebook, Zitat der SZ

Jeden Tag fällt Facebook also Urteile und bringt Menschen in der öffentlichen Debatte zum Schweigen. Für das eigentliche Sperren und Löschen hat Facebook Arvato, ein Subunternehmen von Bertelsmann, engagiert … Wäre Facebook ein Staat, wäre es eine Diktatur.

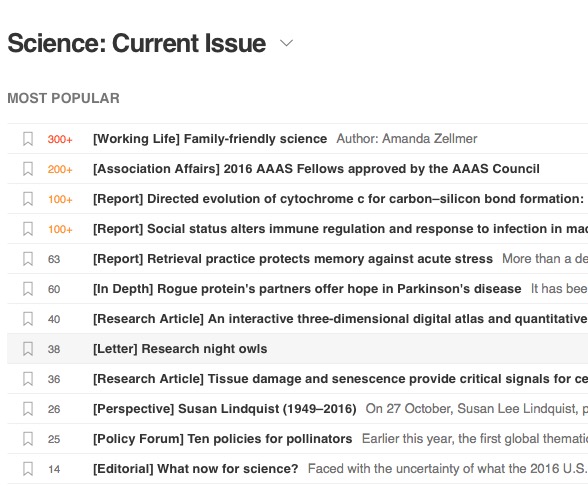

Trotzdem Entwarnung, die Filterblase ist ein Mythos denn entscheidend ist mehr der Bekanntenkreis. Nach einem Science Artikel bekommt man ca acht Prozent weniger Inhalte von der anderen politischen Seite angezeigt, was eigentlich vernachlässigbar ist. Continue reading Wissenschaft in der Filterblase?

Ein einprägsames Bild. Lady Gaga, übernächtigt, am Aussenspiegel eines Trucks hängend, mit einem Schild in der Hand “Love trumps hate”.

Was das Wahlergebnis mit Wissenschaft zu tun hat? Vielleicht niedrigere Studiengebühren? Vielleicht mehr Geld für Penn State? Sicher erstmal Stundentendemos an der Westküste.

Sind wir nun fehl “am Platz in unserer Social-Media-Zerrwelt, in der bildungsferne Reality-Stars mehr Macht haben als Intellektuelle”? Wo Populismus mehr Überzeugungskraft als gute Argumente?

Wir werden abwarten müssen.

Outstanding discoveries are often preceded by publications of less memorable impact. However, despite the increasing desire to identify early promising scientists, the temporal career patterns that characterize the emergence of scientific excellence remain unknown [..]. We find that the highest-impact work in a scientist’s career is randomly distributed within her body of work. That is, the highest-impact work can be, with the same probability, anywhere in the sequence of papers published by a scientist—it could be the first publication, could appear mid-career, or could be a scientist’s last publication. This random-impact rule holds for scientists in different disciplines, with different career lengths, working in different decades, and publishing solo or with teams and whether credit is assigned uniformly or unevenly among collaborators.

What does this mean? If high impact research is being randomly distributed, that means that research success cannot be planned, neither by a scientist, nor by a research or funding organization. It means that all the overhead money that goes into reviews and organization is being lost if their goal is being “excellence” and not just building a broad research landscape with good weather conditions.

More references www.spiegel.de/wissenschaft / Quantifying the evolution of individual scientific impact How much of your publication success is due to dumb luck? New tool ranks researchers’ influence